インストラクショナデザイン(ID)とは?

『Instructional Design(ID)とは、日本では教授設計、教育設計技法などと呼ばれ、教育・研修の効果・効率・魅力を高めるための手法を集大成したモデルや研究分野、またはそれらを応用して学習支援環境を実現するプロセスの事です。いわば、上手な教え方の研究ともいえるといってもいいでしょう。

IDで目指すべき学びの必須である『効果』『効率』『魅力』について簡単に押さえておきましょう。

- 効果とは学習者が一定の成果を出す事である『よくわかる』ということです。

- 効率とは学びの場を提供する人、それを受ける側の両方の立場から考えることができます。時間的にも物理的にもムダや手間をかけすぎないで、求められる成果を出すことであり『楽に分かる』ということです。

- 魅力とは、どんなに高い効果が得られても、やらされ感や義務感を感じてしまったら長続きしいません。もっと学びたいと思わせる継続動機を与え達成感を実感させ『楽しくわかる』ことが学びにおける魅力です。

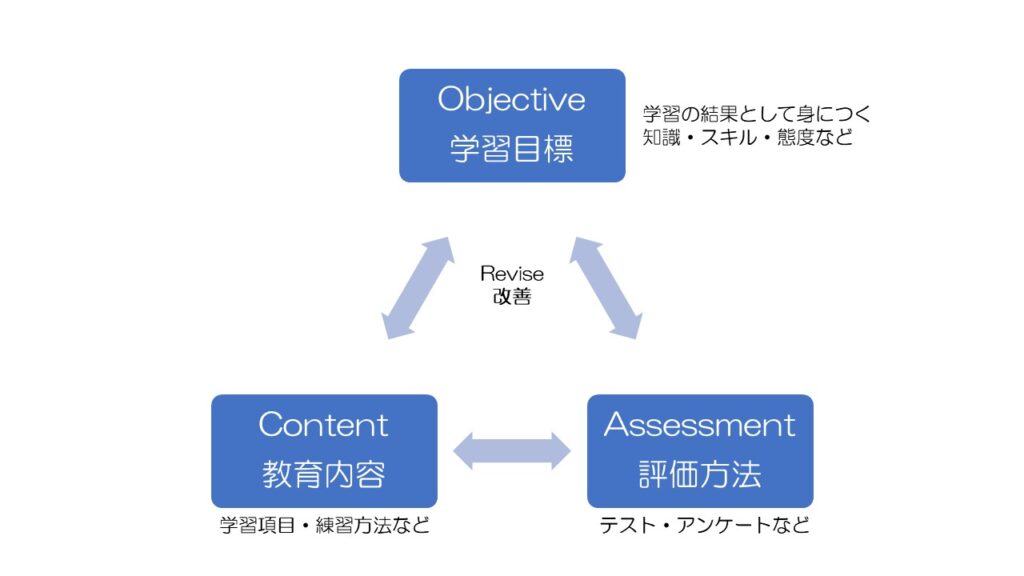

IDの基本形(3要素の整合性)

IDには様々な理論やモデルが存在します。もっとも簡単な形にすると、学習目標・評価方法・教育内容の3要素を揃える事がその出発点になるでしょう。この3要素が整合性が取れており、バランスよく計画されることがIDが目指すべき姿と捉えることができます。

鈴木克明(2016):インストラクショナルデザインの道具箱101,p3図1-1から引用

【学習目標】何を学んでほしいのか?

教育や研修では目指すところとしての学習目標があります。IDではその目標を達成するために、時間を費やして受けたか、履修したかではなく、その研修で何を学んだのか、何ができるようになったかをもってその効果が確かめられます。履修主義ではなく、習得主義がIDの基礎となる考え方です。

学習目標は受講者に最初から提示することがIDでは望ましいです。目指すところを共に共有して学習者にもそこへ集中して欲しいという意図が込められてます。

【評価方法】学んだかどうかをどのように判断するか?

学習目標でも少し触れましたが、時間をかけて履修したから修了ではなく、研修成果として学習達成度をもって修了の可否が判断される必要があります。それが評価方法です。ところが、評価方法が学習目標と一致していない研修などのケースは少なくありません。ID的には目標のすべての到達を確認して修了の判断をします。研修受講の有無に関わらず、また短時間の研修でも、『合格です。修了です。』と判断できる評価方法かどうかも、確認したい重要なポイントです。

【教育内容】どのように教えるか、学びを支援するか?

教育内容では何をどのように教えるかです。ここで失敗しがちなのは、教育内容や方法から入っていき、学習目標や評価方法が曖昧なまま3要素の整合性が取れずに成果が出ない研修になってしまいます。まずは、学習目標とその評価方法を明確にした後に、対象や与えられた環境でどのように教えるかの方法を選択しましょう。また、最近ではアクティブラーニングが主流になってきていますが、何のための手段でどのようなメリットがあるのかを考えて導入することがとても大事になってきます。

【改善】やりっぱなしにせず、モディファイしていく!

いくら3要素の整合性をとったからと言って、最初から上手くいくものではありません。やりっぱなしにせず、評価結果を踏まえ改善を行うことでよりよくすることがIDでは重視されています。失敗は学習者のせいではなく、実施側の責任であると捉え、真摯に向き合う姿勢がIDに携わる人たち全員に求められてます。

インストラクショナルデザインを導入したい方、学びたい方

インストラクショナルデザインについて簡単に説明させていただきました。教育や研修を改善をするために活用できるモデルや理論はたくさんあります。インストラクショナルデザインを院内に導入したい方や個人的に学びたい方などお気軽にご相談ください。

ご不明な点等ございましたら遠慮なくお問い合わせよりご連絡下さい。